それぞれの花嫁様の写真集にリンクしています。クリックして御覧ください。

ビスチェ(ベアトップ)ドレス:花嫁たちの写真集

ドレス総刺繍

バック装飾

パターンワーク

衿・ボレロ

チュール手作りペチコート

スカートレース刺繍

刺繍ディティール

身頃素材刺繍

レース刺繍トレーン

レース刺繍ヴェール

レイワスミレ

ウェディングドレスひなぎく > プレタライン > レイワスミレ

レイワスミレ 令和の菫

ペールグレーパープル、グレーがかったすみれ色、霧のかかったような紫色、薄雲のかかったうすむらさき色

ほんのりと薄ピンクに染めたレースで仕上げた、梅雨の間際の春色のドレス。

源氏物語に登場する女性にたとえれば、若紫(わかむらさき)かもしれません。

手に摘みていつしかも見む紫のねにかよひける野辺の若草

レース刺繍バックアレンジメント

フラワーヘッドドレス

チュールヘッドドレス

マリアヴェール

ヘッドドレス

刺繍

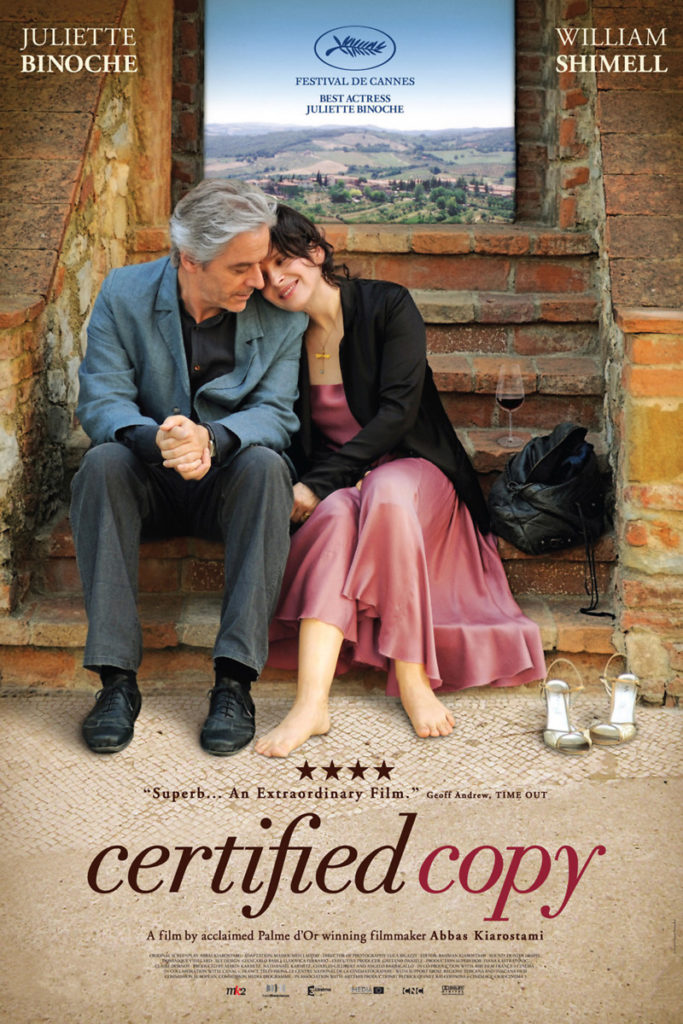

トスカーナの贋作

先日お送りいただいた、シチリアでの前撮りのお写真を

http://siesta-dress.com/2019/05/15/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%A8%E3%83%B3/

拝見して、思い出した映画がありました、「トスカーナの贋作」。イラン人の映画監督、キアロスタミの作品です。

映画の中で主人公の2人が、若いカップルの2人が結婚式をしている、生命樹の映えた地を旅の中で通り過ぎる、つまり聖地巡礼の、時間と空間の旅が描かれた映画です。

このお正月に彼女が、ご新郎様のご地元に帰られて、伊勢神宮にお参りした時の

お着物姿のお二人のお写真を、見せて下さったことを思い出しました。彼のお母様がくださった着物なんですと、嬉しそうに教えて下さいました。

シチリア

お客様からお写真を頂戴しました。撮影はシチリア島。行ったことがないが、大変美しい風景です。

カメラマンが現地人なのかどうかお聞きしていませんが、とにかく撮影のツボを心得ている。

警官が見えれば警官を入れる。

ネコが見えればネコを入れる。

花が見えれば花を入れる。

こういうあたり、イタリアの文化力です。

イタリアは政治的には地味な存在になりましたが、文化的にはやはり大国ですね。低予算のイタリア映画でも、絵が良くて最後まで見れることしょっちゅうあります。予算の大きなアメリカ映画でも、飽きて途中で止めるのが多いのが反対です。

ヴィヨン

さくら

彼女のお母様は彼女が子どもの頃寝るとき、

日本のお伽話を読み聞かせてくれて今は絵を描いて暮らしてらして

。 日本は母系社会の国で、源氏に表現される女性同士の血筋や時代、

生死をも超えた様々な繋がりを思いながら、 そういえば、父親を見送るとき棺に、ぼけの花を一輪手向けたことを思い出しました。

写真は「さくら」という名前のドレス。

もう15年も前の春につくったドレスで忘れてしまっていたのですが、ふとこの春「かいまみ」に似ているなと思い出しました。

かくし桜

いまよう

シロツメクサ&アンジュ

テーマ

結婚をしたばかりの花ちるさとの君が、紫の上について話してくださったことには 紫の上には子どもがいなかったですねと。そうですね、それに夫は浮気ばかりとおこたえすると、でも、他の女性の生んだ子を可愛がって影響を与えた、そういう普遍的な 母子の関係というのは、源氏の、とても大事なテーマなんじゃないかと思えてといわれて 。

それともう一つ、

亡くなるときに紫の上が孫としてとても可愛がった匂宮に 大人になったら春には庭の梅や桜を眺めて、仏様になった私にもお供えを時々してねと 紫の上は、桜の花の枝を渡して、後の人たちに言い遺した、そうして、 大事なものを渡してゆくことというのがいちばん大切なテーマなんじゃないかと思えたと。

花ちるさと

平成も残すところあと10日・・毎年の師走よりも「あと@日」に実感が湧いてこないのは、大きすぎる変化だからでしょうか。

桜隠しを過ぎて桜の散り始めた先日、

撮影のためにお会いしたかつての花嫁さま(薄紫の君)にお話しいただいた

紫の上の花散里への最後のうた:絶えぬべきみのりながらぞ頼まるる世々にとむすぶ中のちぎりを

花散里、はなちるさとも、本当に素敵な名前で。

最後にお会いしたあの日の天気にピッタリで、昨日撮影した「かいまみ」の、この日の名前は「花ちるさと」

にしようと思いました。

春を迎える前に撮影した雲かくれ:https://bit.ly/2VHJMgG

4つの時間

はなのいろは うつりにけりな いたづらに わかみよにふる ながめせしまに

花の色のうたのもつ立体性というのは、

「わが身、世に経る」自分が世の中で老いてゆくと、

「わが御世に降る」つまりより大きくこの時代に雨が降ると、

「眺めせし間に」つまり見ている間に花の色が変わると、

「長雨せしまに」数日で花の色が変わると、

花の色に重なり合っている、4つの時間のこと。

桜隠し

桜の花に雪の降る、春と冬の季節が重なり合う境い目の、今日は桜隠しの日になりました。

ゴッホのかなしみという絵には、

老いた女性の背景に可憐な花が咲いている、花の色はのうたの「

花」には、現実の花と、女性である自分自身と、二重の意味がある。

ひなぎくの生地も、異なる色、異なる世界を重ね合わせて、

重層性を表します。すると動いたときに、

複雑なニュアンスが出てきます。

複雑なニュアンスが「生きている」ということ、うた、和歌のように、生命を宿せるドレスをつくりたいと思っています。

冷たい雪は花に厳しいに違いないですが、一方で、

雪が降ることは桜の散るのを止めている。

時間をとめて桜の花をこの世に留めている。

色んな見方の出来る、立体性をもったドレスをつくりたいと思います。